CUADERNO DE CAMPO - Nota n. 4 (14/07/2025):

"Si no puedo dibujarlo, no puedo pensarlo"

Recientemente, una amiga, dibujante y artista plástica, Eva Rodriguez Góngora, me habló acerca de una expresión que encuentro estremecedoramente cierta: «si no puedo dibujarlo, no puedo pensarlo». La frase, al parecer, se le atribuye a Albert Einstein y también podría haber sido expuesta del siguiente modo: «si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo». Tanto en una como en otra versión, el fenómeno sobre el que trata, creo, es verdadero por revelador. El dibujo sería una herramienta que nos (de)muestra que algo, una idea o una sensación, se encuentra al alcance de nuestro pensamiento. Que no podamos expresarlo con palabras no significa que no comprendamos determinada idea o que no seamos capaces de pensarla o de pensar en ella. Los trazos del dibujo responden a la vibración de la razón sin esperar a que ésta cuaje en un desarrollo verbal convenientemente estructurado. En la ejecución misma del dibujo se encuentran las reglas de su estructura de enunciación. Como si cada dibujo (o línea) inaugurase y clausurase un nuevo lenguaje con el que se transmiten ideas.

Estaríamos hablando de alcanzar un tipo de razón, por decirlo de algún modo, menos «mediatizada» aunque no menos exigente. Como si el tránsito que empuja al trazo desde el pensamiento al papel (o a cualquier otra superficie en donde éste pueda ser recogido), fuese más corto o menos intrincado que el laberinto de reglas que las palabras se ven obligadas a atravesar. El dibujo brota desde un lugar de nuestro intelecto próximo a aquel en donde surgen las ideas. Tal vez se trate, incluso, del mismo lugar o fuente de pensamientos. De hecho, en ocasiones, es difícil diferenciar un trazo de la idea que éste porta consigo; separar el dibujo en sí mismo del pensamiento que expresa, al contrario de lo que ocurre con la doble articulación del lenguaje. De ahí que el proceso de significar se cumpla, en el dibujo, también en sentido inverso. Es posible afirmar que en el dibujo germinan y eclosionan determinados pensamientos, que dibujar es pensar. También mirar es pensar. Así planteado ¿no sería el dibujo, a su vez, un ejercicio intelectual que nos permite, verdaderamente, ver o mirar algo? Con el dibujo demostraríamos que de verdad hemos sido capaces de mirar algo, de ver algo: «si no puedo dibujarlo, es que no he llegado a verlo realmente».

Sobre esto trata, en buena medida, ese delicioso conjunto de ensayos breves que conforman el libro de John Berger titulado Sobre el dibujo (con traducción al español, a cargo de Pilar Vázquez, en la editorial Gustavo Gili). En esos escritos, Berger, entre otras definiciones, anota lo siguiente: «dibujar es mirar examinando la estructura de las apariencias. El dibujo de un árbol no muestra a un árbol sin más, sino un árbol que está siendo contemplado. Mientras que la visión del árbol se registra casi de forma instantánea, el examen de la visión de un árbol (un árbol que está siendo contemplado) no solo lleva minutos u horas en lugar de una fracción de segundo, sino que además incluye una gran parte de la experiencia de mirar anterior, de la cual se deriva y a la cual hace referencia. En el instante de la visión del árbol queda probada toda una experiencia vital. Así es como el acto de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone la simultaneidad de una multitud de momentos». Diríase que dibujamos, conforme a lo señalado por Berger, a partir de las distintas impresiones que el motivo dibujado devuelve, o proyecta sobre el dibujante. Esto se ve inundado, también, por la experiencia de dibujar en cuanto momento vivido (y vívido). Son, entonces, múltiples y hasta simultáneas las impresiones por entre las que se demora la mirada al dibujar. Toda una combinación en la que el recuerdo viene a ser fundamental. Acertadamente, Berger defiende que siempre se dibuja de memoria. Ahí se encuentra una de las razones principales por las que la aportación del dibujo trasciende al registro fotográfico mecánico. Lo que se dibuja es algo más que un motivo o modelo, es el torbellino fenomenológico que arropa a la contemplación, momento imposible de sustraer a una cierta auto-contemplación.

Cuando en ese mismo libro, Sobre el dibujo, Berger imagina citas extraídas de un diario del artista ficticio Janos Lavin, descubre lo siguiente en sus páginas: «Dibujar a fin de descubrir, ese es un proceso divino; es encontrar el efecto y la causa. La fuerza del color no es nada comparada a la fuerza de la línea; la línea, que no existe en la naturaleza, pero que expone y demuestra lo tangible con mayor definición que la propia vista frente al objeto en cuestión. Dibujar es conocer con la mano: tener la prueba que pedía el apóstol Tomás. De la mente del artista, vía el lápiz o la pluma, sale una prueba de que el mundo es sólido, material».

Volviendo a Palacios, ya con la mediación de las reflexiones de Berger y de la dibujante Eva Rodríguez Góngora, convendremos en que los pequeños cuadernos de dibujo de Antonio Palacios son algo más que ilustraciones de lugares, personas, animales, edificios… realizadas por un arquitecto. Esos cuadernos son un muestrario inagotable momentos de contemplación, lo más parecido a un rastro que la mirada puede dejar a su paso. De ellos es posible extraer, por lo tanto, estoy convencido, ideas y reflexiones mucho más difíciles de destilar, directamente, de su arquitectura ya consolidada (al menos, con un grado equiparable de pureza). Sus dibujos nos permiten sondear momentos de su creatividad que anteceden a la arquitectura y que también se extienden mucho más allá de ella. Ya solo por una razón como esta, podemos concedernos el lujo de declarar que a través de esos dibujos podemos observar a Palacios como un autor cuya arquitectura se extiende más allá (también más «acá») de los edificios que llevan su firma. Algo así es lo que permite que el estudio de su figura avance, que su recuerdo perviva.

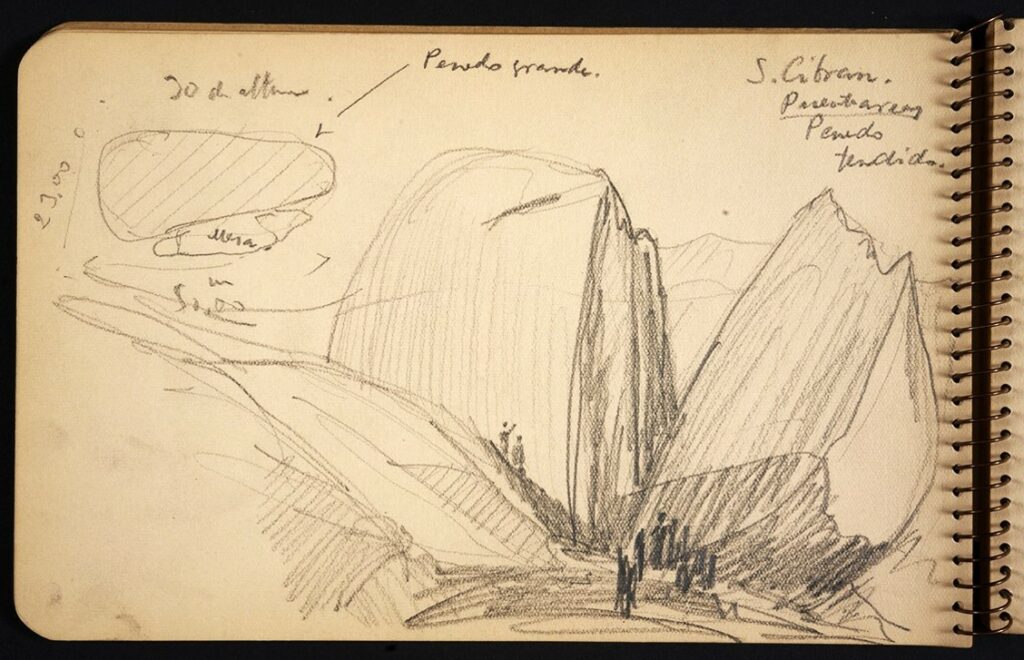

Imaginemos, por un momento, las vías de estudio que se intuyen a partir de esos dibujos de la piedra en su asentamiento natural en Galicia. Ya la piedra en sus edificios, tal y como advertíamos en la nota anterior de nuestro cuaderno de campo, concentra un flujo de tensiones argumentales crucial en la arquitectura de Antonio Palacios. En algún momento de su proceso creativo, estos dibujos de conjuntos pétreos en la naturaleza, de monumentales formaciones graníticas, funcionaron como microscópicas células expresivas desde las que se extendió una idea clave. Hay algo en esos dibujos similar a un «sema» arquitectónico, una unidad mínima de expresión que también terminará «materializándose» arquitectónicamente. Esos dibujos son estratos de reflexión que difícilmente se pueden ver traducidos, resueltos, digeridos o sintetizados, a partir de un comentario convencional sobre arquitectura. Conviene explorar todo lo que encierran bajo las leyes de la imagen, de la semántica de la mirada… e incluso, si se me permite, bajo la perspectiva de desarrollos estéticos similares a los de las ensoñaciones «matéricas» que formuló en su momento Gaston Bachelard, presentes en su Poética del espacio, en La tierra y las ensoñaciones de reposo…

Lo propongo como otra hipótesis a desarrollar a partir de este punto: Antonio Palacios comenzó a abastecer de materia, a su obra, ya desde el momento en que dibujaba un enorme conjunto de peñascos graníticos en San Cibrán (Ponteareas).